人と組織の複雑で未知の課題に取り組む

私たちが提供する価値の領域

私たちが、得意とする価値提供の領域は、以下のような根深く重大な問題に光を当てることです。

- <得意とする課題領域>

課題の複雑性が高く、

課題の複雑性が高く、 小手先の解決策では解決されない領域で

小手先の解決策では解決されない領域で

- <解決の仕方の特徴>

関係者が、自分の立場から出来る一歩を

関係者が、自分の立場から出来る一歩を 皆が納得できる形でともに生み出し、試行錯誤することを

皆が納得できる形でともに生み出し、試行錯誤することを

- <解決の姿勢や場作り>

可能性が生まれる姿勢や場作りを大切にして取り組みます

可能性が生まれる姿勢や場作りを大切にして取り組みます

課題の複雑性が高い領域

課題の複雑性が高い領域

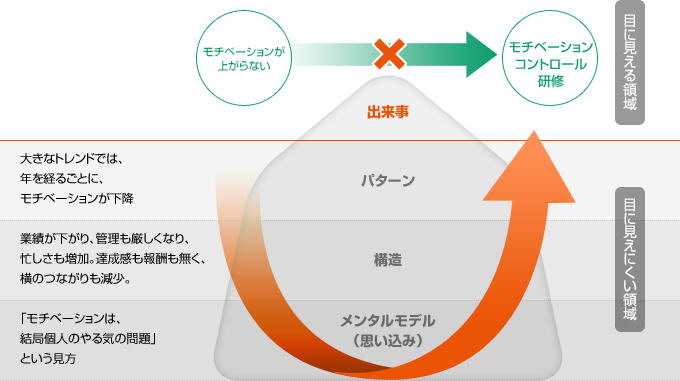

人や組織の課題はおしなべて単純な問題はなく、例えば「若手のモチベーションが低い」という目に見えやすい現象面の問題に対して、問題の裏返しである「モチベーションコントロールするスキルの研修」を提供しても、なかなか機能はしないでしょう。

なぜなら、下図のように目に見えにくい部分に踏み込めば、より複雑な構造が見えてくることが多いからです。例えば、歴史を紐解くと、ミドル層はキャリアを積み重ねるにつれ、仕事の幅も、自由度も上がり、報酬もあがってきたパターンがある一方で、若手にはそのどれもが無く、かつ将来像も見えないというパターンや構造が見えてくるかもしれません。

さらに、踏み込めば、人事側にある「若手にはやる気が足りない」という、問題は若手側にあるという思い込み(色眼鏡)に基づいた研修を、仕事がつまらないのは上司や会社側の問題であるという思い込みを持つ若手が受けても、両者の力関係により本音は出ずに、講師の力量でそれなりに満足度の高い研修が実施され、「うちの上司に受けて欲しい」というコメントが出てきて終わるということが起こるかもしれません。

小手先の解決策では解決されない領域

小手先の解決策では解決されない領域

前述のような課題は、単純なパッケージ研修を当てはめても、解決が難しいどころか、その解決策としての研修が、さらに相互の信頼関係を低下させたり、相互に対するあきらめを生むことすらありえます。

しかし、ここで大きな疑問が生じます。

(1)どのように、その複雑な問題を捉えるのか?

(2)複雑な問題構造を解決しようとすると、自分の担当範囲を超えなければ出来ないのではないか?

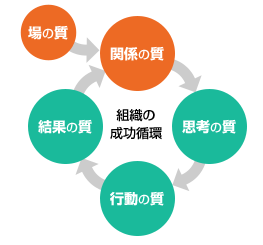

(1)については、マサチューセッツ工科大学教授のダニエル・キム教授が提唱する、「組織の成功循環モデル」を例に、現象面での問題をもぐらたたきのように解決するのではなく、複雑な問題をシンプルに捉えて、解決するイメージをご紹介します。

組織の成功循環モデルでは、組織がうまくいっているときは、(1)関係の質が高まる→(2)思考の質が高まる→(3)行動の質が高まる→(4)結果の質が高まる→(5)関係の質が高まるという好循環が回りやすいと考えています。

ところが、売上などの結果の質が下がると、全く同じ構造の悪循環に陥ります。(1)売上や成績が下がり、(2)上司部下間、部門間の関係が悪化し、(3)責任のなすり合いや、失敗を恐れる思考になり、(4)部分最適の行動や消極的な行動が生まれ、(5)さらに売上や成績が下がるという流れです。

ここで、結果や行動などは、先ほどの氷山の例で言うなら、目に見えやすいものですが、因果関係の→に当たる部分は目に見えず、それらの組み合わせからなる好循環/悪循環の循環構造も“見える化”することで初めて認識することができます。

最も気をつけるべきことは、私たちはその複雑な構造に目を向けないと、目に見える部分をもぐらたたきのように改善し、結局のところ結果の質から逆回りに改善しようとしてしまうのです。

例えば、結果の質が悪くなると、まずは誰のどんな行動が悪いのかを見極め、権限を行使して力で改革しようとします(多くの組織変革はこのやり方です)。営業職であれば、スキル研修を行ったり、訪問リストを作成し厳格に進捗を管理して、行動を変革することで結果を出そうとします。

ところが、その前の思考の質が、「こんな商品では売れない」「この市況では売れない」「上の都合で、管理や報告をさせられるのはバカらしい」などと思っていれば、そのような思考の質がボトルネックになり、行動は変わらないか、表面的な改善に終始し、あまり結果にはつながりません。

行動が変わらないと、何が悪いのかを分析した結果、現場のマインド(思考の質)が悪いということになり、上からの厳しいメッセージや、思考力や視点を切り替える研修などが導入されたりします。ところが、その前段階の関係の質として、そのメッセージを発する上司や会社に対する信頼関係が醸成されていないと、腹落ち感や納得感が生まれず、表層的な理解はあっても思考も行動もあまり変わりません。

このように、多くの組織変革は、もぐらたたきのように成功循環を逆回りしますが、力も労力もかかり、変革が止まればリバウンドしやすくなります。

従って、組織を強く健全にしていくには、そのような複雑性を踏まえ、成功循環の右回りを意識しながら関係の質を深め、思考も行動も自ら自然に変わるチームを作っていくような解決策が効果的かもしれません。行動面から変革も、その右回りの結果としてチームや会社内での信頼関係の蓄積があれば、自然と受け入れられやすくなり、効果も上がりやすくなるでしょう。

関係者が、自分の立場から出来る一歩

関係者が、自分の立場から出来る一歩

一旦、複雑なシステムの全体像に目を向けてしまうと、私たちは、「この大きなシステムを自ら変えることは難しい」と感じてしまいがちです。

もちろん、全社的な変革に結び付けられれば、それは素晴らしいことですが、システムの全体像に目を向け、自分がこのシステム全体において、どこでその構造を作り上げている一因になっているかに気づくことができれば、自分の日々の行動や業務から大きな変革の一歩を踏み出せます。

あなたが研修の担当であれば、その構造のなかで参加者が一歩を踏み出せるスキルやマインドを提供したり、アクションをサポートできるかもしれません。

あなたが現場のマネージャーであれば、自部門でそのような対話をする旗振り役をにないつつ、ファシリテートは外部にまかせて良いかもしれません。

あなたが経営者であれば、そのような変革に対する予算や権限を付与しつつ、中身については未来のリーダーに託してみることも出来るでしょう。

そして、あなたが、何の権限もない一社員だと思っていたとしても、日々の小さな行動で自然に関係を変える一歩を起こせるかもしれません。

私たちはその一つ一つが、皆で創る組織開発の大切な一歩だと考えており、企画側も参加側も、自らの立場から出来る一歩をともに生み出すことを大切にしています。

皆が納得できる形でともに生み出す

皆が納得できる形でともに生み出す

人や組織を変革するには、一般的には人や組織の出来ていない問題を発見し、解決のビジョンを示すことが必要だと考えられています。

ところが、そのような変革には常にジレンマがあります。

- 変革する人(≒正しい人)、変革される人(≒間違っている人)という構図を生みやすい

- その結果、変革者⇔追従者(受け身)、変革者⇔抵抗者という2者を生み出し、彼らを変えようとすることで、さらなる追従者か抵抗者を生む

- 従って変革者頼みの変革になるがゆえに、自立的な変化は起きにくく、その人がいなくなれば、また元に戻ってしまう

そして何より、そのような変革では、実際に動く一人ひとりの納得感は得られず、効果的な行動に結びつきにくくなります。

従って、特に複雑で根深い課題については、関係者が納得感をもって、ともに解決のビジョンを生み出せるようにすることが重要です。

それは、簡単なことではありませんが、ひとつの鍵は、「変革に対する“No”」や「声にならない声」にも光を当て、真に対話を深め、全員野球の状態を作り出すことです。

逆の立場で言うと、誰しも、一度は変わらない会社や世の中にあきらめを感じたり、反発を感じた経験はあるのではないでしょうか。しかし、あなたのそのあきらめや反発の奥には、本当はこうすべき、こうありたいという思いがあったのではないでしょうか。その思いや知恵に光を当てることが、大事な一歩になります。

先ほどのダニエル・キムの成功循環モデルでの思考の質は、原語はQuality of collective thinking(集合的な思考の質)です。

一人ひとりの声が、今よりももう少しだけ聞かれ、もう少しだけ貢献感や納得感が生まれた時、チームや組織にどんな変化が起こるでしょうか。

私たちは、その可能性を、クライアントとともに挑戦していきます。

可能性が生まれる姿勢や場作り

可能性が生まれる姿勢や場作り

最後に、そのような変革の対話では、ともすると深刻で重い空気感になってしまうことが多くあります。

私たちの特徴は、そのようになりがちな場の空気を自然と活気や可能性にあふれた場になるようなファシリテーションや場作りを大切にしており、それを実践しております。

よくある課題の症状と、弊社の取り組み例

このような複雑な課題に対して、私たちがどのように取り組むのかの概要を整理しました。さらに、人事部門やOD部門など、それぞれの立場からどのようなソリューションが可能かを整理しました。

注)道場=アクションラーニング型研修、PJ=人材育成プロジェクト、OD=組織開発、WS=ワークショップ

課題若手に主体性が見られない

- 症状の例

-

- 若手が主体的に動かない

- 若手にやらされ感が蔓延している

- 若手が自ら考えて行動しない

- 複雑性を読み解く鍵(例

-

- 上から無言の指示や方向性が無自覚に出ている

- 若手側も、主体的に動く意思がありつつも、心理的な恐れがあり動けず、上への他責的な批判に転化

- 主体性の問題は組織全体の傾向にも関わらず、若手に投影されている

- 「主体的ではない」という色眼鏡からの子供扱いの施策が、症状を更に悪化

- 複雑性を読み解く鍵(例

-

- 人事研修

セルフリーダーシップ研修(若手向け)

- 人事道場

OJTリーダーシップ研修 (リーダー、マネージャー)

- 人事PJ

半年間の新人研修の企画・運営

- 経営OD

草の根でありたいチームのビジョンを描くWS

- 現場OD

草の根でありたいチームのビジョンを描くWS

- 人事研修

課題現場やマネージャーの視野が狭い/周囲を巻き込む力が不足

- 症状の例

-

- 管理職に全社の視点が足りない

- リーダー層が周囲を巻き込む力が弱く、仕事を抱え込む

- 営業担当者が個人商店化している

- 複雑性を読み解く鍵(例

-

- 担当やゴールを細分化して管理する副作用

- ただ、管理をゆるめても視野が広がるわけではない

- 上からの「役割を超えよ」と「自分のGoalは必達」という相反するメッセージ

- ビジョンや価値観の共有の無さ、会社や上に対する信頼の欠如も心理的遠因に

- 全社視点で捉え行動した経験者が経営側にも希少

- 複雑性を読み解く鍵(例

-

- 人事研修

全社視点で会社の課題が見れるようになる研修

- 人事道場

周囲を巻き込むリーダーシップ道場

- 人事研修

異業種交流の他流試合型研修

- 経営OD

営職と現場職の関係性コーチング

- 現場OD

草の根でありたいチームのビジョンを描くWS

- 人事研修

![トゥビーイングズ [ToBeings]](/shared/img/logo.png)